■ 摂食嚥下障害

診療内容

アクセス

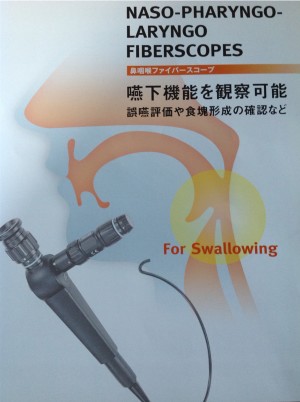

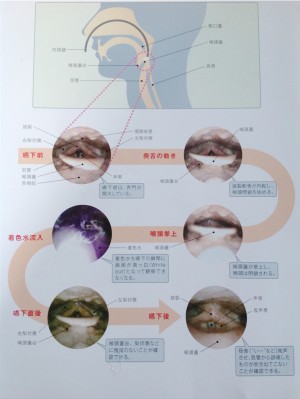

嚥下内視鏡(VE)検査

食べこぼす、むせやすい、食事に時間がかかる、丸飲み、のどがゴロゴロ鳴る、飲み込めない、薬が飲めない、よく熱がでる、痰が多い、窒息、などの症状、ありませんか?

このような症状がある場合、ものを食べる、飲み込むこと全体に障害(摂食嚥下障害)のある

可能性があります。

可能性があります。 誤嚥という言葉をご存知でしょうか?誤嚥とは、食物や唾液が気管から肺の方へ侵入する現象をいいます。一般的にお茶などを飲んだときにむせることがありますが、「むせる」ことは、気管に入りかかった空気以外の異物を排出しようとする生体の防御反応です。しかし、気道の感覚が低下していると誤嚥していてもむせないことがあります。それを「むせのない誤嚥(不顕性誤嚥)といいます。

むせないからといって必ずしも安全ではありません。誤嚥によって引き起こされる肺炎を、誤嚥性肺炎といいます。老人の肺炎の7割は誤嚥性肺炎といわれています。口の中の清掃がうまく出来なくなった場合、細菌の数が増加します。その細菌の塊を唾液、食片や痰といっしょに誤嚥することが、誤嚥性肺炎の大きな原因です。むし歯、歯周病の予防だけでなく、肺炎などの呼吸器感染症を予防するためには、日常的な口の清掃が不可欠です。

| 治療方法 |

矢田歯科医院では、飲み込み治療を専門にされている歯科医師(大阪大学歯学部卒業 顎口腔機能治療部)とともに、『NPO法人DHP 摂食介護支援プロジェクト』での研修を修了した歯科医師、歯科衛生士が訪問歯科治療及び専門的口腔ケアをしています。

削る、詰める、入れ歯などの治療だけではなく、口腔内清掃、マッサージ、リハビリを含めた、器質的、機能的口腔ケアをおこなうことで、できる限り長く、口から食べることができるよう、取り組んでいます。

胃瘻の方でもおやつをお口から味わうことを目指します。

| 嚥下内視鏡の導入 |

鼻咽喉ファイバースコープで観察しながら状態を把握します。

鼻から通して喉の様子をモニター画面に映し出した状態で、お食事をしてもらうと食道の入り口に唾がたまり唾さえ飲み込めない状態や食物が塊のまま食道の入り口に落ちてきたり、お茶が気管に流れ込んだりといった様子を見ることができます。

歯科医師(医師)対象

DHP 摂食介助支援プロジェクト

・初級、中級コース終了

・嚥下内視鏡検査マスターコース修了

平成24年度末 院内 嚥下内視鏡を導入

VE video endoscopic evalution of

swallowing

在宅、施設で十分施術可能な嚥下機能検査。

検査に介護者、治療者が立ち会えることも

大きな利点です。

勤務先 大阪府立急性期・総合医療センター口腔外科でも

日常VEの挿入検査、評価をさせていただいています。

また、 睡眠時無呼吸、癌の患者さんにも挿入、指標としています。

担当歯科医師 矢田 光絵

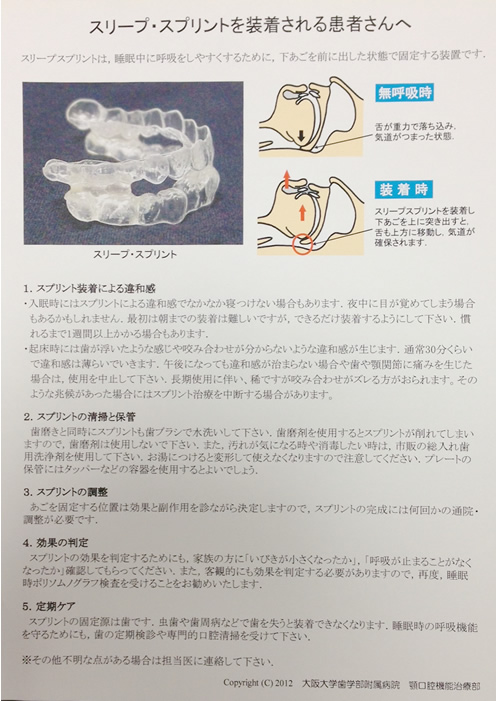

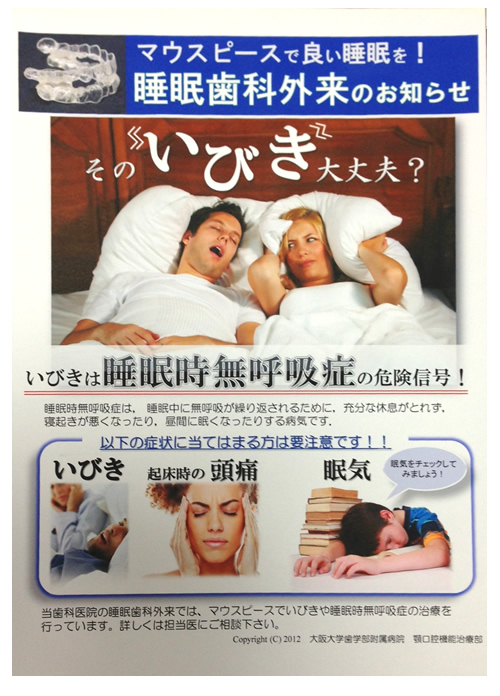

| 睡眠時無呼吸症候群と治療法 |

睡眠障害の一つに「睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome:SAS)があります。SASは、「呼吸(気流)が10秒以上停止する無呼吸の状態が、夜間睡眠中に1時間当たり5回以上生じるもの」のことです。

SASの2大症状は、いびきと眠気です。

いびきと眠気で悩み、最近は中年太りでウエストサイズが気になりだしたら、SASとメタボリックシンドロームの合併症が疑われるため、注意が必要です。